酉谷避難小屋、未だ水出ず。

5月1日、タワ尾根~長沢背陵~酉谷山~天目山を周回。噂には聞いていたが、酉谷避難小屋の水場には未だ水が流れていなかった。梅雨明け以降出ないと水は出ないものと思われます。

昨年同時期に周回したときは、十分な水量だった。今年はちょっと異変が起こっているようです。

ジムトレ

当初は、沢&岩トレを計画しましたが、雨のためジムトレに変更しました。午前中はルート壁を登りながら、時々ロープワークを。午後はボルダリング壁に移り、各自課題にチャレンジしました。

皆々抜群のセンスで課題をクリアしてました。初めての方もしなやかな動きで、直ぐ上手くなることでしょう。最後に手数が40ある長物にトライ。ボルダリングでは、とあるお方に、登り方を教えていただき、有意義かつ充実したジムトレになりました。

GW大倉尾根~塔ノ岳

久しぶりに若者たちを連れて丹沢王道・大倉尾根を歩いて塔ノ岳をピストンしてきました。

予想していた通り、どこもかしこも多くの人で大賑わい。

通常、人があまり歩かないところが好きな私には…まぁ~しょうがないか~!?

この日は標高を上げるとガスが濃くなり眺望は無く、寒い~

でも多くの人で…GWだからしょうがない~

今回は大倉尾根で〈神奈川県絶滅危惧IB類〉オキナグサが自生しているのに出会えてラッキーでした(^^♪

丹沢金山谷&レスキュー訓練

ゴールデンウィークが沢始めになった今季。神ノ川の広河原をベースに、初日はレスキュー訓練、翌日は金山谷を遡行するプランで丹沢の奥地に入りました。

救助訓練は「今、身に付けている装備で何ができるか」が重要で、代替え手法も然り。継続的に、繰り返し訓練することが大事と感じました。その日は花冷えする一夜でしたが、四方沢話を肴に、持ち寄った銘酒で細胞を解しました。

翌日丹沢主稜の金山谷乗越に詰める金山谷を遡行しました。グレードは2級下ですが、今回一番の核心は、入渓後すぐの岩水沢を越した先にある2段6m滝でした。一段目の釜は、背が立たない深さに、水量も多く、2段目は激シャワーに変化。気温水温ともコールド。泳ぐ気にもなれず。左岸から巻きましたが、悪い足場かつ連結した30mロープいっぱいの垂直懸垂となり緊張を強いられました。それでも中盤にある連瀑帯と100mを有に越す側壁の大伽藍は変わらずで、圧巻の渓相でした。下山は崩壊が進行する源蔵尾根でベースへ。たぬきのペアーやカモシカとも出会え、自然にどっぷり浸った2日間でした。

湖南アルプス・鶏冠山~竜王山周回

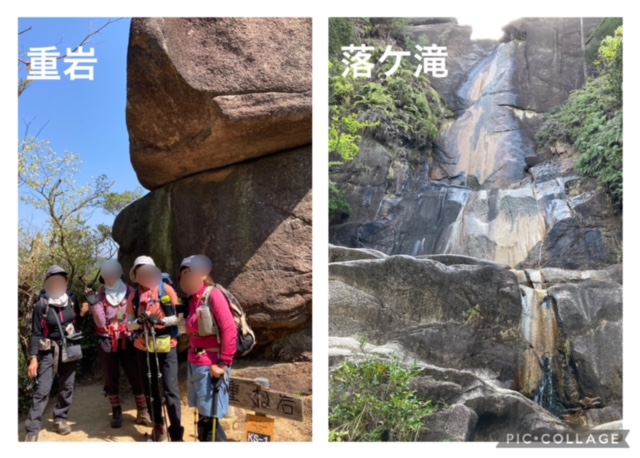

4/30 湖南アルプスの二日目は鶏冠山(490m)~竜王山(604m)~狛坂磨崖仏と周回。

このコースも山頂一帯の花崗岩の岩塊群が独特の景観、眼下に琵琶湖や鈴鹿を見渡します。

落ケ滝、天狗岩、国見岩、狛坂磨崖仏、オランダ堰堤等見所多数。

古く奈良・平安時代の遺跡も多く残されていました。

ベニシダの新芽、イワカガミ、ミツバツツジが満開。

雲取山、五十人平野営場泊

新装なった五十人平野営場泊で雲取山に行きました。鴨沢バス停から入り三峯神社に下山しました。

五十人平野営場は綺麗なバイオトイレが設置されています。動物の侵入を防ぐために防護柵で囲われています。テン場は南思い思いの場所に幕営します。2,000円/人です。やまたんからの予約となります。

湖南アルプス・堂山

4/29 滋賀県の湖南アルプス・堂山を歩いてきました。

GWの始まりですが交通渋滞にも会わずにスムースに登山口に到着。

花崗岩の奇岩・巨岩が多く出迎えてくれて堂山の頂上からは眺望も抜群。

その後、鎧ダムや迎不動など見どころが続出で飽きることなく周回することが出来ました。

西日本に多く見られる巨大化したウラジロの群生やコシダの群生も面白い。

遠くまで足を延ばしただけある、素晴らしい湖南アルプスを楽しめました。

二ノ塔のコイワザクラ

檜洞丸や蛭ヶ岳方面では、たくさん見られるコイワザクラ。二ノ塔にも咲いています。コケリンドウも咲いていました。ですが気づかれないことも多いようです。行者ヶ岳にはコチョウショウジョウバカマ(かつてはシロバナショウジョウバカマと呼ばれていた。)が咲いているはずですが、今回は三ノ塔尾根を使ってエスケープ。二ノ塔のコイワザクラに会えて満足してしまいましたので。

戸倉三山

7年降りに戸倉三山に、逆回りで行ってきました。今熊神社登山口から入り、刈寄山、市道山、臼杵山と歩き、荷田子に下山、瀬音の湯で汗を流しました。下山メシは八王子でベトナム料理。

天候は基本晴れだが一時雨かもの予報。今熊登山口BSで下車、晴れてはいない。空を眺めると層積雲だらけ。風を見て層積雲の動きを確認し午前中は降らないと判断し登山開始。途中、青空も出て、新緑の中気持ち良く歩くことが出来た。足下には沢山のチゴユリが有りました。臼杵山を過ぎるころ、空を見上げると、層積雲がやる気を出して、黒くなっていました。後、一時間から二時間で降雨があるかもと判断して、休みを少し短縮して歩き、雨が降る前に下山出来ました。観天望気役に立ちました。下山して傘をさしながら瀬音の湯へ。良いお湯で疲れも吹き飛びました。7年前に比べ体力の衰えを感じる今日この頃です。

体力の衰えが見えないグラウスの先輩方は凄い!

藤野町ヤマツツジのトンネル

4/25(金)藤野町名倉地区へ満開のヤマツツジに出会いに行って来ました。

石楯尾神社から階段を登ると一面オレンジ色のヤマツツジに包まれ圧巻。

その後一本松山~坊主山~京塚山と小さなアップダウンを繰り返し、地形図では分からない登山道をイラストマップで確認。

芸術村のシンボル・緑のラブレターを間近で眺めて半日お花見ハイクを楽しみました。